紐靴(Lace-Ups)のスタイルは、どのような感覚で導かれるのか。ここでは、各シューメイカーに、それぞれの紐靴(または紐靴に準ずるスタイル)に関して、その見どころや、留意している点などを解説していただき、紳士靴のあり方や美しさを再考していく。

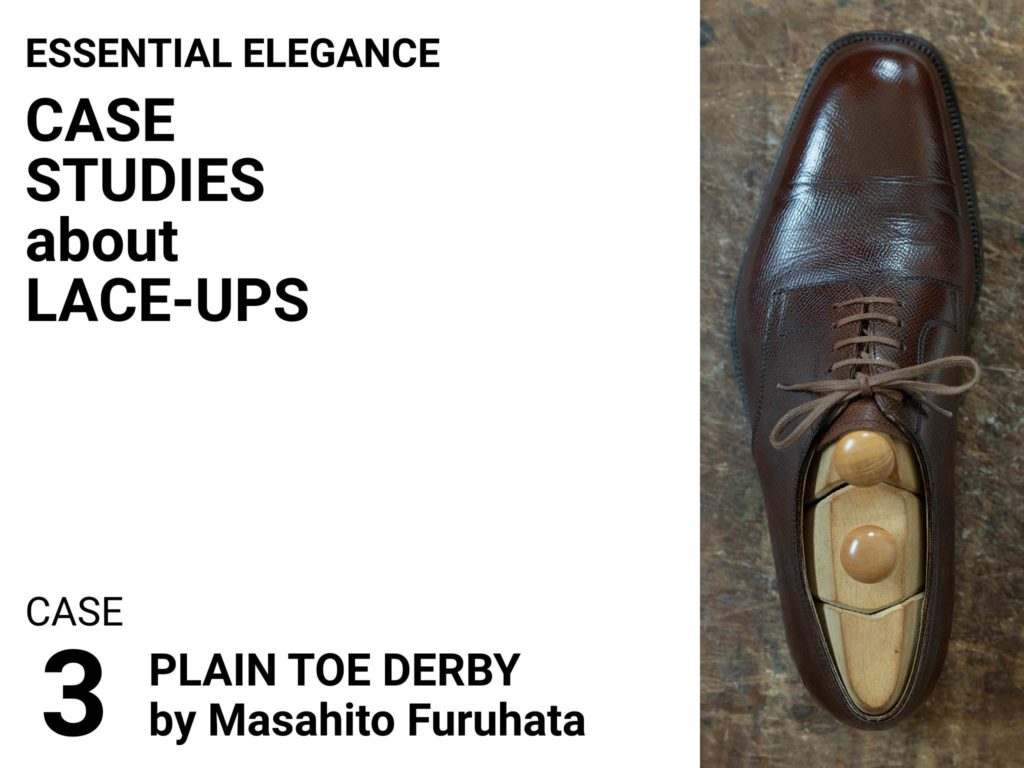

PLAIN TOE DERBY by Masahito Furuhata

各部のディテールに通底する、おおらかな感覚。

ローマの名店『ガット』の靴職人ガエターノ・ヴァストラ氏に学び、その後イタリアで数々の靴職人との交流や靴店の仕事を経て、自身の靴づくりを確立した古幡雅仁氏。そんな古幡氏に、ダービースタイルの紐靴について聞いた。「まず羽根の基部(トウ側)のカーブは、各カルツォレリア(靴店)の個性が出ます」と古幡氏。一方で「決まっているところは、フェイシング(レース部)の長さです。サイズなどで多少変わりますが」とも。さらにトウの形状は、2・5センチの捨て寸をとることで自ずと決まってくるとも。またイタリアらしいところとして古幡氏が挙げたのは、コバをつくる際のコテの当て方。「革底の厚さは8ミリですが、最初8ミリ幅のコテを当てて印をつけて面取りしたら、その後はコバにインクを入れ、熱した少し大きな幅のコテを当てて仕上げます。これにより、イタリアの靴らしい柔らかさが出てきます」。

ヴァンプポイントは、ボールジョイント上を紐で結んで、その中央に設定。ダービーの場合は羽根の起点を、ヴァンプポイントと木型アウトサイド外縁との中間あたりに設定する。さらに既存のパターンなどを使いながら、木型にあわせて微調整してヴァンプラインを決めていく。

「トウシェイプに関して、細かく学んだり、気にしたことはありません」と古幡氏。一方でイタリアの靴づくりには、底面つま先部分のゲージ(型紙)がある。基準のサイズのものをベースに、各木型にあわせて調整する。写真はミラノの靴店『メッシーナ』のゲージ。『ガット』には底面ゲージはなかったそう。

シングルソールの場合、ソール厚は基本的に8ミリ、華奢に仕上げる場合6ミリ。ベヴェルドウエストかスクエアウエストかはオーダー次第だが、イタリアの靴づくりでは、ヒールとソールの境目に印となるコテを当てて、その部分を強調したりはしないという。「ソール側面はヒールからソールにかけてひとつの自然なラインでつながるように仕上げます」と古幡氏。

ヒールは英国などの靴と比べて恐らく大きい、と古幡氏。右写真、上は現在古幡氏が使っているヒール底面のゲージ、中は『ガット』のスクエアウエストの靴のゲージで、ブレスト(アゴ)がまっすぐになっている。下はローマの靴店『ランピン』のゲージ。また、ヒール高は2と3/4センチが基本で、ミリ表記はしないのがイタリア流。

モカステッチを配したエプロンフロントダービーも人気。スクエアなモカ形状にも型紙がある。かつて『ガット』や『メッシーナ』で使っていたさまざまな形状の型紙を古幡氏は所有していて、木型にあてて、合いそうなものがあれば使い、なければ新たに作るという。

キャップトウダービーの場合は、木型に仮づりした状態でダービー基部から決まった数値のところにキャップのパーツを乗せ仮留め、もう片足も同様にし、双方のキャップのバランスを確認して、木型を外して縫製する。左下の写真はキャップ部内側で、キャップ下には、薄くて丈夫なゴートスキンやキッドを継いで使うこともある。

靴の中に貼るインソックも店によってさまざま。中央の『ガット』のインソックは左右対称。右はミラノの『メッシーナ』のもので、左右が別の形状をしている。左は現在古幡氏が使っているもので、『ガット』同様の形状。

古幡 雅仁

靴学校卒業後にイタリアに渡り、ローマの『ガット』にてイタリアの靴づくりに出合う。その後日本で活動するものの再びイタリアに渡り靴職人として活動。現在は帰国し、横浜の自宅兼工房にてビスポークの靴づくりを行っている。価格は新規で¥310,000〜(税込、シューキーパー込み)、仮縫いは1回、新規の納期は約1年。

photographs_Takao Ohta, Hirotaka Hashimoto, and Satoo Imazu

text_Yukihiro Sugawara

○雑誌「LAST」issue.19 「シューメイカーに聞いた、紐靴の見方」より抜粋。