クラフツマンシップ溢れる靴づくりで、支持されているイタリアのシューズメーカー。その現場には、いまなお作業に勤しむひとりの職人の姿があった。

昔ながらのやり方こそが、彼自身の靴づくりであり、個性。

サンプルが並んだ部屋を抜けてファクトリーの中に入ると、すぐに大きな作業テーブルが見えた。そこでは一人の老職人が、ハンマーで靴の表面を丹念に打っていた(こう表現したい。叩く、では少し強すぎる)。彼の名はエンツォ・ボナフェ、このァクトリーの主人である。ここは「彼の場所」なんです、取材班を案内するシューズデザイナー村瀬由香さんがそう説明した。

「この作業は、自分の眼の黒いうちは譲れない、と彼はよく言っています」

村瀬さんはこのように言葉を継ぐ。打つのはヒールカウンターやトウカウンターなど、補強が入っている部分だけではない。靴全体を打つのだという。その様子を見ていた取材班にボナフェ氏は次のように語った。

「革はつり込まれると、伸びて、色が変わる。こうやって打って毛穴を伏せることで、元の色、質感に戻るんだ」

どのくらい打つのですか、という当方の質問には、「1時間ぐらい」との答え。既製靴のファクトリーでは考えられない丁寧な、時間をかけた作業である。「イタリアでは誰もこんなことはやっていないと思う」と村瀬さん。

作業台の脇には、ソールの革を並べたラックがあった。触ってみると適度な湿り気があった。

「これも彼の仕事です。彼は朝一番に階上の自宅からこのファクトリーに下りて来て、前日の晩工場を閉める際に自分で水に浸けた底用の革を取り出して、こうやって並べるんです。自然乾燥により適度な水分含有量になり、その後の作業で打ったり磨いたりすることができるようになります」(村瀬さん)

そう、ボナフェ氏にとって、自身の生活リズムはそのまま靴づくりのリズムなのだ。土日もお構いなしに仕事をしてしまうことから、心配する家族がサッカーのシーズンシートをプレゼントして半ば強引に休ませるようなこともあったという。もっとも当のボナフェ氏はどこ吹く風の様子で、次のように語る。

「土曜と日曜は週の中で一番いい二日間なんだ。妻(奥様もファクトリーで働いている)とケンカしなくていいし、静かなファクトリーでひとり木型について研究したり、クロコダイルのような高級な革を切ったり、集中して作業できる最高の時間なんだ」

そんなボナフェ氏が靴づくりの世界に入ったのは彼が13歳の時。以来70年以上靴づくりの現場で働き続けている。当時まだ小さな工房だったボローニャのア・テストーニで、靴職人のキャリアをスタートした。ちなみに現在の奥様であり、ファクトリーを運営するパートナーでもあるグエリーナさんもまた、ア・テストーニで磨きの職人として働いていた。15年間同工房で働いたのち、1963年に独立して自身の工房をスタート。今から55年前のことだった。

「最初はガレージみたいなところを工房にして、妻はもちろん、周囲の人々に助けてもらいながら自分の靴づくりを始めました。ア・テストーニの頃は裁断担当だったので、靴を全部つくれるようになるのがまず大変だった。工房を辞めてからも良好な関係だったので、テストーニさんのところで教えてもらったり、勉強したりしました。また、ア・テストーニで一緒に働いていた職人が私の工房に加わったりもしました」

つくった靴を持ってほうぼう営業してまわりました、と当時を振り返るボナフェ氏。やがて彼のつくる靴は評判となり、ローマやフィレンツェでも売られるようになったという。ここまで自身の道のりを説明した後、ボナフェ氏はふと、次のような言葉を呟いた。

「その当時で日に7〜8足つくれるようになりました。現在、生産数は確かに増えましたが、実は過去30年間、私は靴の品質を守るため、生産数を増やしたいとは思っていなかったのです」

そして、自分の信条として、一足でも多くつくらなくてはいけないとしても、良くないものは出したくない、とボナフェ氏は言い切る。現在の生産数は多くて一日30足程度。シューズメーカーとしてはかなり絞った数量だ。しかし「それ以上つくってしまうと、私と妻の目が届かない」と全く意に介さない。さらに次のようにも表現した。

「取引先が最初に、例えば20足や30足オーダーを入れてくれたとしても、その時は実はあまりうれしいとは感じません。自分としては、最終的に靴を履いてくれるお客さんが満足してくれるかどうかが重要だからね。その取引先から追加オーダーが来たときのほうが、よっぽどうれしいのです。だから、気に入ったからと最初から60足オーダーを入れようとする人もいるけど、私はまず10足ぐらいから始めませんか、と言うんです」

続けたい、昔ながらの靴づくり。

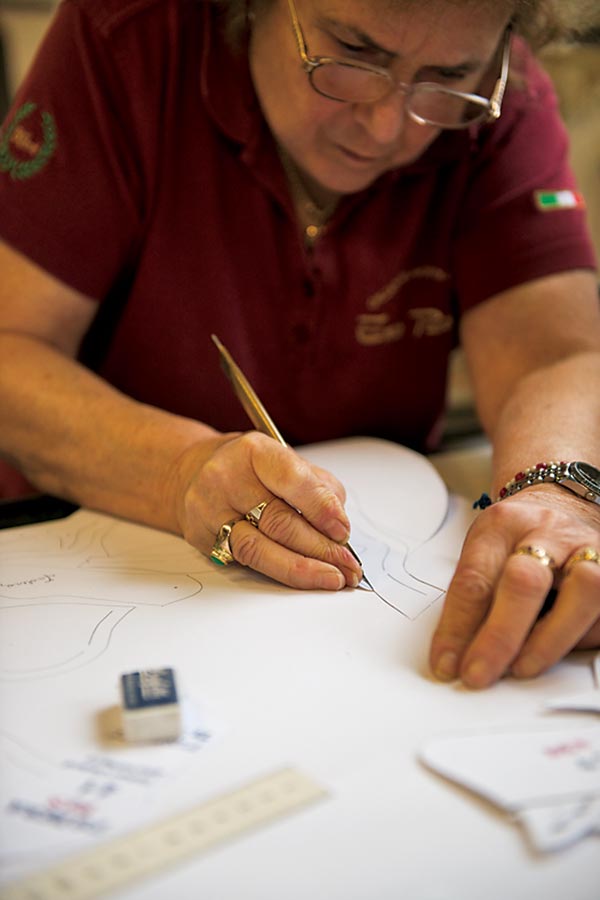

ファクトリーの現場では、先に触れたボナフェ氏の作業のような手仕事を中心とした工程が各所で見られた。革を切り出すセクションは、ボナフェ氏の奥様の監督のもと、あたりまえのようにハンドクリッキングの作業が行われている。使っているパターンはいずれも紙製のもの。決まった形を大量生産していないことのひとつの表れでもある。

ボトムメイキングのセクションでは、男性の職人ふたりがベンチに向かい合い、片やつり込み、片やグッドイヤーの縫製を行なっている。グッドイヤーといってもリブをつけてウェルティングマシンで縫うわけではなく、ハンドソーン、つまり「グッドイヤー・ア・マーノ」である。つり込みの作業にはもちろん、ボナフェ氏がこだわる打つ作業が含まれている。

工程を案内してくれていた村瀬さんが、「このファクトリーの重要の作業」と紹介してくれたのが、底づけの後アウトソールのチャネルを閉じる工程。先の靴全体を打つ工程にも似ているが、職人がハンマーで叩いたり、柄の部分で擦ったりしながら、チャネルを閉じ、底を均していく。「エンツォは底を舐めてこの作業やることもある」と村瀬さん。

こうした手仕事が集積した靴づくりを行う以上、確かに一気に多くの靴をつくるのは難しそうだ。しかもこのファクトリーではマルチタスク、ひとりのワーカーが複数の作業を掛け持ちしている。現場の職人こそ、かつてア・テストーニから移って来た時から代替わりしているが、靴のつくり方自体はア・テストーニから独立した時と、大きく変わってはいない。

「うちはかなり古いやり方でしょう。こうした昔ながらの工程や作業の大切さは、あんまりわかってもらえないかもしれないけど、私としてはわかってもらえても、もらえなくても、どちらでもいいんです。私がこれを続けたいからやっている。それでいい」

現場を見て目を丸くしている取材班に、やや自嘲気味に話すボナフェ氏。でもそれは確固たる自信があるからこそ出た言葉でもある。その自信を支えるのは、まぎれもなく朝から晩まで行う自身の作業に違いない。

さらに、「これだけはちゃんと言っておきたい」と前置きし、次のように語った。

「ここまで50年ちょっと自身の靴づくりを続けてきましたが、言っておきたいのは、私ひとりでできたのではないということ。自分はあまり満足しないタイプで、他人に厳しく言うこともあるが、そんな私に耐えて、妻は一緒にやってきてくれた。まずそれに感謝したい。そして一緒に工場を切り盛りしてくれる子どもたち家族にも感謝。さらに、時には日曜も出て働いてくれたファクトリーのメンバー、私が必要なときに、皆が助けてくれたことは大きかった。私の功績というのは、こういうチームをつくることができたことかもしれないね」

その時、ボナフェ氏の目にちょっと光るものが見えた。

Enzo Bonafè

1963年、イタリア・ボローニャでエンツォ・ボナフェ氏により創業。自社ブランドの靴のほか、ウィーンのZAK、パリのAUBERCYなどの靴店の靴も手がけていることで知られている。

http://www.enzobonafe.com

photographs_Satoko Imazu

text_Yukihiro Sugawara

◯「LAST」issue14 /『個性あるクラシックのつくり手を訪ねて。』より抜粋。